- Anmerkung -

Irgendwann ergibt sich ein - oft zufälliger

- Anlass, den Blick auf Vergangenes zu werfen und mal auszuloten, was sich da

so alles angesammelt hat an Dokumenten, Bildern, Objekten, Dias, Erinnerungen

und manch Anderem, und plötzlich steht man vor einem unüberwindbar scheinenden

Berg von unzähligen Fragmenten aus all diesen Bereichen - allein etwa 32000

Bilder hat „Picasa“ gefunden.

Nach dem ersten Erstaunen - möglicherweise

auch Erschrecken - erhebt sich als Nächstes die Frage: Was soll ich damit

anfangen?

Wenn man sich dann nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen hat, doch

manches irgendwie zu "retten", beginnt sofort der quälendste Akt dieses Vorhabens: ein

unablässig Entscheidungen verlangendes Abwägen, des Sortierens, Aussonderns,

Qualifizierens, Gewichtens und Bewertens.

Ob die nach diesen Kriterien letztendlich

entstandenen Kompromisse den ursprünglichen Qualitätsansprüchen gerecht werden,

ist schwer zu beurteilen; es bleiben immer Zweifel.

Ich habe mich aber jetzt einfach mal

entschlossen, ein paar Dinge aufzuschreiben und hoffe, dass doch nicht alles

umsonst ist.

Was soll letztendlich mit all dem passieren?

Die Antwort auf diese Frage dürfte sich

aus dem Schicksal alles Irdischen ergeben.

Januar 2019

-

Anfang -

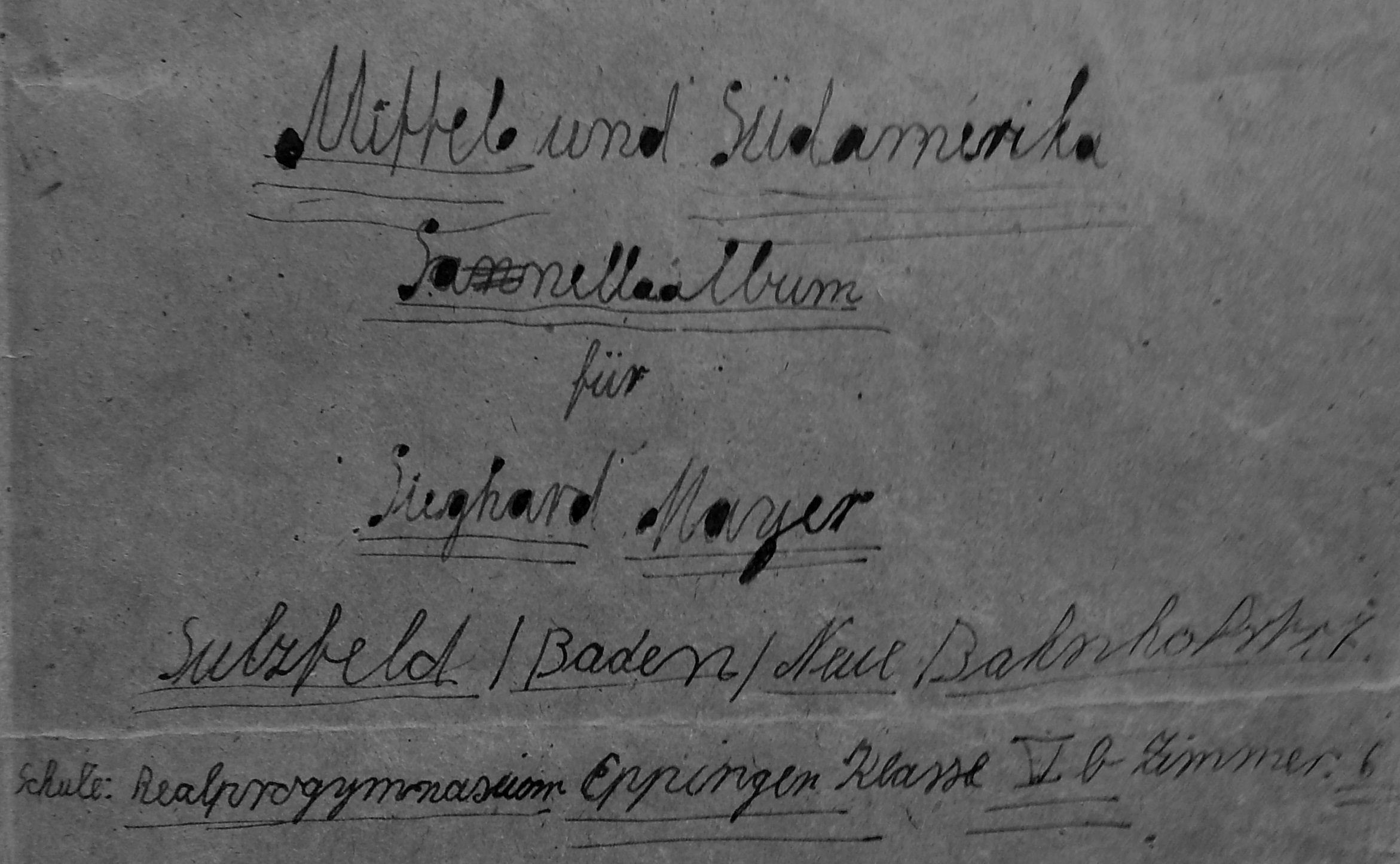

Ich denke, es gab nicht viele Kinder in Sulzfeld - wenn überhaupt - die im Kriegsjahr 1940 und auch später in einem Krankenhaus in Karlsruhe das Licht der Welt erblickten.

Es gab Hebammen in Sulzfeld,

und die Geburt zuhause war in dieser Zeit der Normalfall.

Wie meine Mutter es schaffte,

einen Herrn Brüstle aus Kürnbach kennen zu lernen und ihn zu bewegen - er hatte

als einer der Wenigen damals ein Auto - sie mit ihrem dicken Bauch am 14.9.

nach Karlsruhe zu chauffieren, weiß ich heute noch nicht.

Wie meine Mutter es schaffte,

einen Herrn Brüstle aus Kürnbach kennen zu lernen und ihn zu bewegen - er hatte

als einer der Wenigen damals ein Auto - sie mit ihrem dicken Bauch am 14.9.

nach Karlsruhe zu chauffieren, weiß ich heute noch nicht.

War sie ihm irgendwann

irgendwo zufällig begegnet? Hatte sie gezielt nach einer Fahrgelegenheit nach

Karlsruhe gesucht?

Wie hatte sie das Krankenhaus

gefunden, und wie hatte sie Kontakt aufgenommen - ohne Telefon und Internet?

Antworten auf diese Fragen

wird es nicht mehr geben.

Auf jeden Fall erblickte ich

am Sonntag, 15.9.1940, um die Mittagszeit das Licht der Welt, zunächst sicher

nur den Schein einer 60-Watt-Birne.

(Nach ihrer Schilderung muss

sie in der Nacht zuvor unter starken Wehen gelitten haben, aufgrund der ersten

Bombenangriffe muss aber im Krankenhaus Chaos gewesen sein, so dass sie

vergeblich um Hilfe gerufen hatte).

Als nun das Knäbchen auf der

Welt war, verweigerte es aber immer noch den Kontakt zu derselben; es atmete

nicht.

Erst nach einigen forschen

Klatschern auf das Hinterteil - mit dem Kopf nach unten hängend und durch

kräftige Hände an den Beinen gehalten - bequemte es sich zu den ersten

schreienden Lebenszeichen; ob man sie als Zustimmung oder Protest werten soll,

wird wohl nie herauszufinden sein.

Genau so wenig weiß ich, wie

lange sie mit mir im Krankenhaus war, ob sie Besuch hatte und wie sie wieder

nach Hause kam.

Jedenfalls konnten wir anfangs bei ihrer Schwester Alma in Sulzfeld wohnen; diese besaß ein kleines Haus in der Bachstraße.

Alma hatte eine einjährige

Tochter (Heidi), ihr Mann Christian war wie mein Vater ebenfalls im Krieg.

Schon nach einigen Wochen hatte sie eine

Zweizimmerwohnung im Obergeschoss des Hauses Nr.7 in der Neuen Bahnhofstraße gefunden und war mit

mir umgezogen.

Die Gründe für diesen

Wohnungswechsel sind mir nicht bekannt; möglicherweise war es zu eng geworden

in dem Haus in der Bachstraße, vor allem, wenn Christian und mein Vater Gottlob

für ein paar Tage von der Front zurückkamen.

Das Haus in der Neuen

Bahnhofstr.7 sollte dann für 28 Jahre mein Zuhause sein.

Mein Vater Gottlob Mayer hat

in meinem Leben keine Rolle gespielt. Ich habe mich mit seiner Person immer nur

sehr oberflächlich befasst - wenn überhaupt.

Persönlich sind mir nur zwei

Ereignisse bewusst, beide mit negativen Begleiterscheinungen.

Es muss um 1943 gewesen sein,

als er auf Heimaturlaub zurückkam und mir ein Dreirad mitbrachte.

Auf der Straße vor dem Haus

Nr.7 fanden die ersten Tretversuche statt, die allerdings nicht seiner

Vorstellung entsprachen, denn er schimpfte mit mir und nahm mir das Dreirad*

wieder weg.

Eine weitere schmerzliche

Erinnerung - in wörtlichem Sinne - war diese:

Immer wenn er nach Hause kam,

klebte er mit Hansaplast meine Ohren so eng wie möglich nach hinten an die

Kopfhaut.

Diese Prozedur vollzog er

jeden Tag, so lange, bis er wieder in den Krieg zog.

Über die Gründe für diese doch

beinahe abartige und schmerzhafte Maßnahme kann ich nur spekulieren. Ich denke,

dass er der Meinung war, dass ich mit meinen - minimal - abstehenden Ohren in

späteren Jahren nicht dem Prototyp eines Nationalsozialisten entsprechen und so

ein Schandfleck in einem Reich sein könnte, das doch 1000 Jahre halten sollte -

mindestens.

*Später

entpuppte ich mich als Meister auf diesem kleinen Gefährt, sehr zum Leidwesen

von Sophie, der Frau unseres Vermieters Karl Himmel, denn ich fuhr stundenlang

kreuz und quer durch unsere Küche/unser Wohnzimmer und erst, wenn ihr Klopfen mit

dem Strupfer an die Zimmerdecke immer noch keinen Erfolg zeitigte, kam sie nach

oben und nahm mir das Dreirad weg. Meistens brachte sie es aber kurze Zeit später wieder, begleitet von nicht

allzu ernst gemeinten Ermahnungen. Sie war eine gute Frau, die viel zu früh

sterben musste.

Gottseidank kam es nicht dazu

- 12 Jahre waren schon 12 zu viel.

In seiner Uniform und mit

seinem Säbel muss er eine imposante Erscheinung gewesen sein, wie ich oft

später in Sulzfeld und in seiner Heimatgemeinde Sternenfels von vielen bestätigt

bekam.

Er war 1912 in Sternenfels zur

Welt gekommen und schlug sich nach Abschluss der Volksschule mit

Gelegenheitsarbeiten durch (eine Zeit lang arbeitete er in einer Filiale der

Hohner-Werke in seinem Dorf).

Hitler und seine Nazis müssen

ihn fasziniert haben, so dass 1933 sein Eintritt in die Wehrmacht als

"Zwölfender" nicht verwundert (oder wollte er doch nur der

Arbeitslosigkeit entkommen?).

Er muss meine Mutter sehr

geliebt haben; aus seinen vielen Briefen von der Front ist zwischen den Zeilen

eine tiefe Zuneigung zu spüren. Immer wieder spricht er ihr Trost zu und

ermuntert sie, doch standhaft zu bleiben, auch im Vertrauen auf den Führer.

Sicherlich wusste er, wie schwer es für sie war, zwei Kinder - im September

1942 wurde meine Schwester Elke geboren - in einer Umgebung zu versorgen und

großzuziehen, in der der alltägliche Mangel immer mehr das Leben erschwerte.

Im November 1944 stand ein

Mann vor unserer Tür, dem sogar ich mit meinen vier Jahren auf Anhieb ansah,

dass er nichts Gutes brachte.

Den Brief, den er wortlos

meiner Mutter übergab, habe ich heute noch.

Es war das einzige Mal, dass

ich meine Mutter zusammenbrechen sah; die Erinnerung an ihr Schluchzen und

Weinen hat mich viele Jahre begleitet.

Er war in Belgrad ums Leben

gekommen.

Zwei Versionen über seinen Tod

wurden mir unterbreitet:

Ein Mann aus Zaberfeld, der

ihn gekannt hatte und der nach dem Krieg wieder nach Hause kam, erzählte mir,

dass mein Vater während eines nächtlichen Kontrollganges in den Straßen von Belgrad

aus einem Keller heraus von

Partisanen erschossen wurde.

Meine Mutter erzählte mir,

dass er wieder mal im Lazarett lag und bei einem Bombenangriff ums Leben

gekommen war. Er sei bereits in Sicherheit gewesen, entschloss sich aber dann,

den Bunker zu verlassen und beim Transport von kranken Kameraden aus ihren

Zimmern zu helfen. Dabei sei er dann gestorben.

Ich tendiere zur ersten

Version, habe dabei aber Angst, meinem Vater Unrecht zu tun.

Meine Mutter könnte mit ihrer

Schilderung - möglicherweise unbewusst - die Absicht gehabt haben, in ihrem

Sohn den Vater als Heros zu verankern, sein Bild zu idealisieren.

Ich habe sie später oft zu

einem Besuch seines Grabes in der Nähe von Belgrad zu überreden versucht - ohne

Erfolg. Gründe dafür nannte sie nie.

Meine Mutter Frieda (oft auch Fridl genannt) wurde 1914 in Ochsenburg geboren und wuchs zusammen mit zwei älteren Schwestern auf, Alma und Rosa, wobei letztere - wie es ich erst achtzig Jahre später herausstellen sollte - einen anderen Vater hatte.

Ihre Eltern Julius und Anna

Wezstein mühten sich in Ochsenburg mit einer kleinen Landwirtschaft durchs

Leben; im Winter verdingte sich der Vater als Steinhauer in den Mühlbacher

Steinbrüchen, um durch seinen Lohn die finanzielle Situation etwas zu

entspannen.

Wie mir später viele ihrer

Schulfreunde bestätigten, galt sie in der Schule als "gescheit“; der

Lehrer übertrug ihr in seiner Abwesenheit kleinere Aufgaben.

Nach der siebenjährigen

Schulzeit bekam sie eine Arbeitsstelle bei der Textilfabrik "Bleyle“ in

Brackenheim.

Zehn Jahre lief sie jeden Tag früh am

Morgen die zwei Kilometer zum Bahnhof nach Zaberfeld hinunter und abends wieder

zurück - im Winter wie im Sommer; das Zabergäu-Dampfbähnle verband Zaberfeld

mit Lauffen.

Den noch von damals

vorhandenen Bildern nach, dürfte sie ihren späteren Mann Gottlob Mayer etwa im

Alter von 18 Jahren kennengelernt haben.

Um die Jahreswende 1939/40

muss sie schwanger geworden und zu ihrer Schwester Alma nach Sulzfeld gezogen

sein.

Was weiß ich noch aus dieser

Zeit?

Meine Mutter hatte es oft sehr

schwer, uns mit dem Nötigsten zu versorgen.

Ich erinnere mich noch, dass

wir im Winter bei tiefem Schnee zu einem Bauern nach Rohrbach

hinüberüberstapften, um dort etwas Milch zu bekommen. In der Bauernstube stand

ein seltsames Gefäß, das ich später als Butterfass kennenlernen sollte.

Ansonsten bekamen wir von den

Bauern in Sulzfeld Milch und Eier, weitere Lebensmittel konnten wir mit unseren

"Märklen" in den verschiedenen Läden kaufen.

Auch waren wir oft in der

Bachstraße bei Almatante (ihr Mann Christian kam 1946 leicht verletzt aus dem

Krieg zurück) und ihren Kindern (1943 kam noch Volker in die Familie).

Machte sich der Krieg sonst

noch bemerkbar?

Sicher.

Als die Bombenangriffe 1945 an

Häufigkeit zunahmen, wurden unsere Betten und einige sonstige Möbel in den

Keller verfrachtet. Viele Wochen lebten wir dort unten (mein Bett stand unter

der Treppe im "Kohlenkeller").

Pünktlich um 20 Uhr tauchte

der "Bombenkarle" auf, zog ein paar Schleifen über Sulzfeld und

verschwand wieder.

Wenn tagsüber die Sirenen bei

einem Fliegerangriff ertönten, suchten wir meistens Unterschlupf im gewölbten

Keller bei der benachbarten Bauersfamilie Pfefferle.

Ich kann mich an drei

Bombeneinschläge in unserem Dorf erinnern: einem Haus am südlichen Ende der

Neuen Bahnhofstraße wurde der Ostteil weggerissen, ein Haus in der

Ochsenburgerstraße wurde völlig zerstört, und am Bedrohlichsten für uns wurde

es, als eine Bombe den Westteil des Bahnhofs zertrümmerte (er ist nur ca. 100 m

Luftlinie von unserem Haus entfernt); der Einschlag, der Explosionsknall und

die darauffolgende Erschütterung trafen uns alle bis ins Mark.

Der Eisenbahntunnel zwischen

Sulzfeld und Eppingen war ein beliebtes Ziel für die Jagdbomber, denn in ihm hatten

sich oft Munitionszüge der Wehrmacht versteckt; bei Nacht konnten sie aber

immer unbeschädigt entkommen.

Bei länger andauernden

Bombendrohungen verließen wir unser Haus und zogen mit unserem vollgepackten

Leiterwagen durch das Dorf und am Kohlbach entlang Richtung Gärtnerei

Pfettscher.

Dort nächtigten wir dann auf

den baumbestandenen Wiesen nahe der "Kelter", auf dem Gewann, auf dem

unser jetziges Haus steht.

Ich kann mich gut an die

Lichtfinger der Flakabwehr erinnern.

1945 nahm auch die Zahl der

Menschen ("Fuggerer") aus den Städten immer mehr zu. In ihrer Not

versuchten sie, oft sehr Wertvolles gegen Kartoffeln, Mehl und Butter

einzutauschen.

Nicht wenige Bauern dürften

damals ihr Vermögen beträchtlich vermehrt haben.

Im Frühjahr 1945 konnten wir

aus unserem Speicherfenster beobachten, wie Soldaten beiderseits des

"Rohrbacher Buckel" in den Straßengräben auf das Dorf zurobbten.

Sie stellten sich später als

Marokkaner heraus, die aber das Dorf bald wieder verließen.

Ihnen folgten die Amerikaner, und wir

lernten Wörter wie "Chewing Gum" und "Ok" kennen, auch

stieg uns zum ersten Mal in unserem Leben der Duft einer Orange in die Nase.

Die Soldaten waren freundlich

zu uns Kindern und hoben uns manchmal in ihre mächtigen Fahrzeuge.

Sie hatten die schönsten

Häuser in unserem Dorf einfach beschlagnahmt.

Ihre Anordnung, alle

Wertgegenstände auf dem Rathaus abzugeben, wurde nur von den Ängstlichsten

befolgt. So landete auch unser wunderschönes Telefunken-Radio dort (zwanzig

Jahre später entdeckte ich es bei einem reichen Sulzfelder).

Viele vergruben auch ihren

Schmuck und Uhren oder lagerten sie in geleerte Fässer ein.

Auf dem Schulhof lagen Berge

von Gewehren, Pistolen und Munition jeder Art (einige Schachteln davon habe ich

erst in den 1980-er-Jahren entsorgt).

Als dann die ersten

Care-Pakete eintrafen, war das Schlimmste überstanden, die Zukunft wagte sich

aus den Startlöchern.

Im Vergleich zu dem großen,

unermesslichen Elend, das der Krieg im in Europa verursacht hatte, konnten wir

uns glücklich schätzen, dass wir vor diesem verbrecherischen Wahnsinn in

unserem Dorf doch weitgehend verschont geblieben waren, aber umso fassungsloser

und bestürzter muss man erkennen, dass aktuell manches - vielleicht sogar

vieles - darauf hindeutet, dass vergleichbare Strukturen und Denkweisen

vergangener Jahrzehnte immer mehr an die Oberfläche kommen und sich erneut

in den Köpfen Unbelehrbarer - oder präzise Wissender und Berechnender - breit

machen und etablieren.

"Homo sapiens"? - Man kann daran

zweifeln!

Wie bereits an anderer Stelle

erwähnt, wohnten wir - meine Mutter, ich - und ab September 1942 auch meine

Schwester Elke - ab Ende 1940 in einer Zweizimmerwohnung im Obergeschoss des

Hauses Neue Bahnhofstraße 7.

Es war

ein Doppelhaus, dessen linke Hälfte Karl Himmel gehörte; er hatte es zusammen mit seinem Bruder

Heinrich im Jahr 1926 gebaut. Dieser bewohnte mit seiner Familie die rechte

Hälfte.

Karl

Himmel musste auf Grund seines Alters (*4.7.1899) nicht mehr in den Krieg. Er

hatte den 1. Weltkrieg mitgemacht, war 1917 in französische Gefangenschaft

geraten und 1919 nach Hause zurückgekehrt.

Als

1946 seine Frau Sophie starb, stand er plötzlich alleine da mit seinen beiden

Töchtern Helga und Gudrun.

1948

geschah dann das, was zu erwarten war: Meine Mutter und er taten sich zusammen

und heirateten im Januar.

Ein

Zusammenleben ohne Trauschein im selben Haus ließen die damaligen Moralvorstellungen nicht zu; der

Trauschein "besänftigte" einige Nachbarinnen.

Geprägt

war diese Ehe von gegenseitigem Respekt und viel Arbeit.

Obwohl ich im Rückblick auf das Verhalten

meiner Mutter mir gegenüber vieles missbillige, habe ich vor ihrer

Lebensleistung höchsten Respekt.

Aufgewachsen

in ärmlichen Verhältnissen, nach der Schule zehn Jahre jeden Tag von Ochsenburg

nach Leonbronn gelaufen und mit dem Zug zur Arbeit nach Brackenheim gefahren,

1939 geheiratet und vier Jahren nach dem Tod des Ehemannes mit

zwei Kindern die Härten eines Krieges bestanden und dann ab 1961

nahezu 30 Jahre lang einen Haushalt mit acht Personen gemeistert -

genauer: jeden Tag Essen zubereiten, Wäsche besorgen, Haus in Ordnung halten

und nebenbei noch drei Kinder ihrer Tochter großziehen: eine aufopferungsvolle,

alle eigene Interessen verleugnende Arbeit, die man in ihrer Dimension heute

nicht mehr begreifen kann. 1996 musste sie dieser Schinderei Tribut zollen; ihr

Herz wollte/konnte nicht mehr.

Bei

der Erziehung von uns Kindern machten beide keinen Unterschied.

Mir

gegenüber war Karl sehr streng, schlug mich aber nie, was damals die Ausnahme

war. Seine bestimmte Art und Weise verlangte einfach Gehorsam.

Ich

musste ihm bei den mannigfaltigsten Arbeiten zur Hand gehen und habe dabei eine

Menge im handwerklichen Bereich von seinem Geschick profitiert. Lob sprach er

selten aus, seine Ungeduld war neben seiner peniblen Arbeitsweise ein weiteres

Markenzeichen.

Er

hatte viele Jahre bei den NSU-Werken Fahrräder zusammengebaut.

Um

nach Neckarsulm zu gelangen, musste er morgens um vier Uhr losmarschieren, wenn

er in Eppingen den 6-Uhrzug erreichen wollte.

Derselbe

Weg musste natürlich abends wieder bewältigt werden, und das Ganze sommers wie

winters.

Vor

allem die - damals noch schneereichen Winter - müssen brutal gewesen sein.

Nach dem Krieg wurde er bei der Eisenbahn

angestellt.

Zuerst

als Sipo ("Sicherheitsposten") beim durch Bomben beschädigten Tunnel

zwischen Sulzfeld und Eppingen, später als Schrankenwärter bei den

verschiedenen Bahnübergängen rund um Sulzfeld.

Ich

musste ihm um die Mittagszeit sein Essen bringen.

Wenn

er beim "Graser" Dienst tat, musste ich durch den Tunnel stapfen, was

mich anfangs große Überwindung kostete.

Etwa

zehn Jahre nach dem Krieg wurden die meisten Bahnübergänge geschlossen oder

automatisiert, und er wurde einer Rotte zugeteilt.

Es war

eine schwere Arbeit, jeden Tag acht Stunden bei jedem Wetter mit einem Pickel

die Schottersteine zwischen den Gleisen zu lockern.

Ich

denke, es war um das Jahr 1956, als er von seinem Rottenführer das Angebot

bekam, sich selber für diesen Posten ausbilden zu lassen. Dieser hatte seine

akkurate Arbeit gesehen.

Nach

langem Zögern nahm er diese Offerte an, fuhr ein halbes Jahr jeden Tag nach

Pforzheim und drückte als knapp Sechzigjähriger nochmals die Schulbank.

Es war

auch die Zeit, wo er zum ersten Mal merkte, dass mein Wechsel aufs Gymnasium

doch nicht so ganz unsinnig gewesen war. Zugegeben hat er seinen evtl.

Sinneswandel nicht, aber froh war er doch, dass ich ihm bei seinen

Matheaufgaben helfen konnte.

Bis

zum Ende seines Arbeitslebens bei der Eisenbahn begleitete er den Posten des

Rottenführers und hatte es damit etwas leichter. Es kam aber immer wieder vor,

dass er jemanden den Pickel aus der Hand nahm und ihm demonstrierte, wie seiner

Meinung nach richtige Arbeit auszusehen hat.

Alle

seine Tätigkeiten wurden schlecht bezahlt, so dass Schmalhans immer

Küchenmeister bei uns war.

Eine

kleine Erleichterung brachte die Rente*, die meine Mutter nach dem Tod meines

Vaters bezog.

Der

Lohn wurde damals wöchentlich bar ausgezahlt.

Ich

kann mich noch gut erinnern, wie mich meine Mutter immer freitags ab 15 Uhr zum

"Bahnhofbuckel" schickte, um nachzuschauen, ob "er" noch

nicht zu sehen war. Gemeint war der Mann mit der Ledertasche, aus der er in

unserer Küche den Lohn bar auf den Tisch zählte.

Meiner

Erinnerung nach waren es etwa 100 Mark, nicht üppig für 6 Menschen.

*Wenn

sie ohne Trauschein zusammengelebt hätten, hätte die dann fällige Rente meines

Vaters Gottlob ("Zwölfender") nahezu das Fünffache ausgemacht, was

Karl verdiente; er hätte praktisch zuhause bleiben können. Nach der Heirat

schrumpfte sie auf ca. 60 Mark im Monat zusammen.

Ohne

die kleine Landwirtschaft wäre es nicht zu schaffen gewesen.

Sie

trug auch dazu bei, dass wir jedes Jahr ein oder zwei Schweine großziehen

konnten.

Kartoffel

und Geschrotetes (Schalen der Getreidekörner) waren ihre Hauptnahrung.

Ihre

"Wartung" oblag mir.

Das

bedeutete, jeden zweiten Tag die Schweine aus dem Stall zu treiben, den Mist

zusammenzufegen und rauszuschaffen, frisches Stroh vom Schopfen heruntergabeln,

einstreuen und die Biester wieder in den Stall zu scheuchen, was oft mit viel

Mühe und Geschrei verbunden war.

Nahezu

jeden Tag musste ich einen Korb Kartoffeln aus dem Keller holen, die Triebe

abzupfen und sie im Kessel abkochen.

Der

Brei aus Kartoffeln und Kleie wurde dann mit Wasser - selten einmal mit Milch -

gemischt und in den Trog geworfen. Das Schmatzen und Grunzen der beiden höre

ich heute noch.

Neben

Schweinen hielten wir über Jahre auch Hühner und Ziegen, phasenweise auch

Gänse, Enten und Hasen.

Die

Ziegen brauchten im Sommer jeden Tag frisches Futter, dessen Besorgung mich

abends meistens aus der Tätigkeit rausriss, die mir am liebsten war:

Fußball spielen.

Zu

jeder Tageszeit fanden wir uns zu dieser Bolzerei auf der Neuen Bahnhofstraße

oder auf der Luisenstraße ein.

Anfangs

(1948) mussten wir unseren "Ball" selbst basteln; meistens war es

eine mit Stroh gefüllte und mit Stofftüchern oder Weidenruten umwickelte Kugel.

Nach einer Stunde war sie meistens zerfetzt.

Später

konnten wir Gummibälle verwenden; der Besitzer des Balles war der

"Chef". Er bestimmte, wer mitspielen durfte, ebenso Beginn und Ende

des Spiels.

Wenn

der Ball über ein Hoftor flog, konnte es sein, dass der Hausbesitzer den Ball

zum Ortspolizisten, Herrn Weber, brachte, und einer von uns dann diesen

Canossagang in die Friedrichstraße auf sich nehmen musste, um den Ball wieder

abzuholen; ohne eine lange und intensive Strafpredigt kam er nicht davon,

ebenso ohne das feste Versprechen, in Zukunft auf dem Sportplatz rumzubolzen

und nicht auf den Straßen (dieses immer wieder nicht zu haltende Versprechen

war auch der Grund, warum jedes Mal ein anderer von uns in die Friedrichstraße

geschickt wurde).

Das

Schlimmste, das uns passieren konnte, war, dass der Ball in den Hof der

Hausnummer 11 flog, denn hier hauste der "Schneiderbock", ein

meistens betrunkener Einzelgänger.

Er

hatte immer das Beil und den Hackklotz parat, und äußerst selten gelang es

einem von uns, über das verschlossene Hoftor zu klettern und den Ball zu

retten.

[Nebenbei:

Es gab keinen Grund, den weiten Weg zum Sportplatz anzutreten. Auf der

"Bäreninsel" gab es bis weit in die 50-er nur zwei Autos, die selten

benutzt wurden und meistens in ihren Garagen standen. Heutzutage gibt es kaum

ein Durchkommen, spielende Kinder auf den Straßen gibt es nicht mehr.]

Nachdem

mein Vater nach Rückkehr von der Arbeit zu Abend gegessen hatte, musste ich den

Leiterwagen mit einem Grastuch, der Sense und dem großen Rechen beladen und ihn

dann durch die Neue Bahnhofstraße und die Friedrichstraße zu unserem kleinen

Grundstück hinter der Ziegel Pottiez hinausziehen; mein Vater hatte die

Abkürzung über den schmalen Fußweg, an der Firma Burgahn vorbei, genommen.

Wir

trafen uns auf dem ca. 3 ar großen Wiesenstück, und er schnitt mit der Sense

die notwendige Menge Gras, um das Grastuch zu füllen.

Wir

verstauten alles auf dem Leiterwagen und waren nach etwa einer Stunde wieder zu

Hause.

Wenn

ich Glück hatte, war die Bolzerei noch im Gange, und ich konnte bis Einbruch

der Dunkelheit noch mitmischen.

Einer

der wichtigsten Tage für uns alle im Laufe des Jahres war der Tag, an dem eines

unserer Schweine geschlachtet wurde; meistens fand dieses Ereignis im Frühjahr

statt, in der Regel an einem Samstag.

Schon

Tage vorher begannen die Vorbereitungen:

Mit

dem Metzger - meistens war es Hans Meergraf - wurde der Termin vereinbart, und

bei Hans Klebsattel vom "Badischen Hof" wurde die Brühmulde abgeholt

und mit dem Leiterwagen zum Haus transportiert; die Schaber und Kratzer gab er

uns gleich mit.

In die

Küche wurde ein zweiter Tisch gestellt, und alle unnötigen Möbelstücke wurden

rausgeschafft. Die Küche sollte als Zentrum dieser blutigen und fettstrotzenden

Zeremonie fungieren.

Als

der Metzger am Schlachttag bereits sehr früh mit seinen Werkzeugen eingetroffen

war, wurde das Schwein unter großem Geschrei aus dem Stall geschafft und im Hof

auf die Erde gelegt; durch beruhigendes Zureden versuchte man, das Tier zu

besänftigen.

Dann

wurde es getötet.

Bei

den ersten Hausschlachtungen nach dem Krieg - sie waren während desselben

strengstens verboten gewesen - wurde das Schwein mit einer Kugel aus einer vom

Krieg übrig gebliebenen P38 in den Kopf getötet.

Bevor

der Metzger ab der fünfziger Jahre seinen Bolzenschussapparat mitbrachte,

starben die Schweine auf eine äußerst grausame Art.

Der

Metzger oder mein Vater stellten sich breitbeinig über das am Boden liegende

Schwein und versuchten, es in einem ruhigen Moment durch einen Schlag auf die

Stirn mit der stumpfen Seite einer Axt zu betäuben.

Wenn

der Schlag die Stirn des Schweines mittig traf, war es sofort bewusstlos und

konnte gestochen werden.

Oft

waren mehrere Schläge nötig, um das Tier zu betäuben; heute ein unvorstellbar

barbarischer Akt.

Ob

bewusstlos oder tot:

Der

Metzger stach dann mit einem langen Messer in den Hals des Schweines und

zertrennte die Halsschlagader.

Das

herausströmende Blut wurde in einem Eimer aufgefangen und sofort mit einem

Löffel minutenlang kräftig umgerührt. So wurde die Gerinnung verhindert und das

Blut für die spätere Verwendung haltbar gemacht.

Wenn

das Schwein ausgeblutet war, wurde es in die mit kochend heißem Wasser gefüllte

Brühmulde gehievt und in mühevoller Arbeit mit scharfkantigen Schabern von

Haaren und Borsten befreit.

Anschließend

wurde ein Strick durch die aufgeschlitzten Achillessehnen der Hinterbeine gezogen

und das Tier an einem in der Stallwand eingelassenen massiven Metallhaken mit

der Bauchseite nach vorne hochgezogen.

Der

Bauch wurde anschließend aufgeschlitzt, und die Organe sorgfältig herausgelöst;

außer der Galle wurde nahezu alles verwendet.

Leber,

Nieren, Herz, der Kopf und weitere Teile wurden in die Küche geschafft und dort

von meiner Mutter und anderen Frauen zerkleinert und für die weitere Verwendung

vorbereitet.

Eine

der umfangreichsten Arbeiten war das Speckschneiden:

Die

Speckschwarten mussten für die Wurstherstellung in kleine Würfel

("Grieben") geschnitten werden, bevor sie in kochendes Wasser

geschüttet wurden.

Manchmal hatte ich Pech und musste eine

der unbeliebtesten Arbeiten übernehmen: Das Reinigen des meterlangen Dick-und

Dünndarmes. Er wurde für die Wurstfüllung unbedingt gebraucht, ebenso wie der

Magen ("Schwartenmagen").

Nachdem

ich zunächst den Kot aus dem Darm herausdrückte, wurde er mehrmals mit Wasser

so lange gespült, bis das herausfließende Wasser ganz klar war.

Nach

etwa fünf bis sechs Stunden gab es als Belohnung der anstrengenden Arbeit die

von allen erwartete und beliebte Kesselbrühe ("Metzelsuppe"),

manchmal auch noch "Kesselfleisch".

Anschließend

wurden dann die verschiedenen Wurstsorten (Leberwurst, Blutwurst/Griebenwurst,

Schwartenmagen) zuberei- tet, in die Därme bzw. den Magen abgefüllt und

im „Wäschkessel“ stundenlang gekocht (zur Verfeinerung und Geschmacksabrundung

wurden noch einige Kilogramm zuvor gekauftes Rindfleisch beigemischt).

Besonders

sorgfältig wurden Schweinerippchen und der Schinken zubereitet.

Letzterer

wurde Tage später - nach der Lufttrocknung - im Kamin geräuchert; das dafür

notwendige Sägemehl hatte ich beim "Schreinerweiß" besorgt.

Am

späteren Nachmittag war es dann Zeit, die tags zuvor bei der

"Eduarde" geholten und inzwischen mit Wurst und Fleisch gefüllten

Dosen in einen Wäschekorb zu verstauen und mit dem Leiterwagen in die

Friedrichstraße zu fahren, wo sie dann von ihr maschinell mit einem Deckel

verschlossen wurden.

Mit kleinen Metallstempeln wurden auf die

Deckel entsprechend des Inhalts Großbuchstaben eingestanzt (G, L, F, S).

Auch

diese Dosen mussten dann einige Stunden bei kochendem Wasser im „Wäschkessel“

aushalten.

Während

der Metzger schon lange nach Hause gegangen war, und mein Vater und ich vor dem

„Wäschkessel“ saßen und das in ihm steckende

Thermometer kontrollierten, blieb für die Frauen noch eine harte Arbeit

übrig:

Böden,

Möbel, Werkzeuge und Geschirr mit kochendem Wasser von den sich überall breit

gemachten Fettrückständen zu befreien.

In

einem einzigen Arbeitsgang war das nicht zu bewerkstelligen; erst nach Tagen

waren die Spuren dieses "Schlachttages" einigermaßen verschwunden,

aber noch Wochen und Monate dauerte es, bis die Leckereien dieses Tages

aufgebraucht waren und man sich aufmachte, die nächste Hausschlachtung zu

planen.

Ich

hauste damals im kleinsten Zimmer des Hauses, und die nächsten paar Tage fühlte

ich mich wie im Schlaraffenland, denn dieses acht Quadratmeterstübchen war

schon traditionsgemäß als Aufbewahrungsort für die "Ernte" des

Schlachttages auserkoren.

Sie

hingen an fünf Weinbergpfählen, die man links und rechts auf zwei Stühle gelegt

hatte, und es kostete mich abends schon einige Mühe, mein Bett aufzusuchen,

ohne ein allzu großes Durcheinander an den baumelnden Würsten und Schinken

anzurichten.

An die

Gerüche musste ich mich jedes Jahr wieder neu gewöhnen.

- Bäreninsel -

Eine

genaue Begriffsbestimmung für diesen nördlichen Sulzfelder Ortsteil habe ich

nirgends gefunden. Ich definiere ihn einfach als dieses Gebiet:

Das

Gelände innerhalb der Neuen Bahnhofstraße, der Bahnhof- straße, der Hauptstraße und

der Friedrichstraße.

Auch

der Ursprung dieses Begriffes war nicht eindeutig zu eruieren. Am Plausibelsten

erscheint mir noch die Erklärung, dass die mitgeführten Bären des „Fahrenden

Volkes“, das hier manchmal - in der Nähe des Bahnhofs - sein Lager aufschlug,

diesem Flecken seinen Namen gaben.

Andere

vermuten, dass der Begriff "Beeren“ Namenspate war.

Wie

dem auch sei, diese wenige Hektar unseres Planeten waren viele Jahre meine

„Welt“; hier wuchs ich auf, kannte jeden Winkel, und heute noch tauchen bei

jedem Besuch unzählige Bilder und Erlebnisse auf.

Ich

habe schon viele Definitionen des Wortes „Heimat“ gelesen (u.a. bei Siegfried

Lenz), und immer wieder bin ich geneigt, diese „Bäreninsel“ als den Urpol

meiner Heimat zu sehen.

In

den bis jetzt 50 Jahren, die ich im „Ballreich“ lebe, hat sich dieses Gefühl

noch nicht eingestellt.

So

um die Zeit ab 1950 erweiterten wir Schritt für Schritt diesen Raum und waren

immer öfter auch am Kohlbach, im Hägenich, auf der Ravensburg, im Forlen- und

Rietwald zu finden.

Wer

waren „Wir“?

In

der Regel eine Gruppe von sechs bis zehn nahezu gleichaltriger Buben, denen

sich manchmal auch zwei oder drei Mädchen zugesellten.

Die

meiste Zeit trafen wir uns auf der Kreuzung der Luisen-/Neuen Bahnhofstraße und

verweilten uns bei den mannigfaltigsten Spielen (Verstecken, Völkerball,

"Steckele gestohlen“, Handball und vor allem

Fußball/"Rasserle").

In

den Wäldern dominierte das "Indianer spielen", vor allem, als ich um

1952 bereits alle mir zur Verfügung stehenden "Karl-May-Bücher"

gelesen hatte (mein erstes Buch - Nibelungensage" - hatte mir

mein taubstummer Nachbar Helmut geliehen).

Auf der unteren Kohlbach ließen wir unsere

geschnitzten Schiffchen treiben, bis sie bei der "Egon-Mühle" den

Wasserfall hinunterstürzten.

Beeinträchtig

wurde unser Rumtoben auf den Straßen durch keinerlei motorisierte Vehikel,

allenfalls mussten wir dann kurz unterbrechen, wenn Bauer Pfefferle mit seinem

Pferdegespann zu einem Acker hinauszog (heute sind beide Straßen mit Autos

völlig zugeparkt).

Eine

weitere Attraktion bildete ab 1954 das "Badhäusle" für uns.

Der

vor dem Krieg gehegte Plan des Baus eines Freischwimmbades („Hitlerbad“) in der

Nähe der Gärtnerei "Pfettscher" hatte sich anscheinend als nicht

realisierbar erwiesen, aber um der Dorfjungend doch Gelegenheit zu bieten, sich

an heißen Sommertagen ab und zu etwas Kühlung verschaffen zu

können, hatten Gemeindearbeiter gegenüber der

heutigen E.G.O. den Kohlbach verbreitert und das entstandene Becken mit einer

Betonmauer eingefasst; für den Durchfluss des Baches hatte man eine etwa 1x2m

große Lücke frei gelassen. Die darin hochkant stapelbaren Bretter stauten

den Kohlbach zu einem etwa 10x4x1,40 m Becken, das uns in den Sommermonaten als

"Lehrschwimmbad" diente; viele Kinder lernten in ihm das Schwimmen.

Ein

einziger Nachteil schränkte unsere Badefreuden allerdings doch beträchtlich

ein: Das Wasser des aus dem Ochsenburger Wald herunterfließenden Kohlbachs war

zu kalt zum "Baden"; man sprang hinein, "strampelte" auf

die andere Seite und stieg sofort wieder heraus.

Hatten

wir das „Paradies“? Konnten wir nur spielen?

Mitnichten.

Wie

an anderer Stelle bereits erwähnt, wurden manche von uns ab dem Alter von neun

bis zehn Jahren zu vielfältigen Arbeiten herangezogen, ob im häuslichen Bereich

oder bei der Feldarbeit.

Zuhause

musste ich unsere Schweine füttern und alle zwei Tage ihren Stall ausmisten,

die Hühner und in manchen Jahren die Ziegen versorgen, Holz spalten, samstags

die „Rinne“ fegen, die Brotlaibe zum Bäcker fahren und abends wieder abholen

(im Sommer mit dem Handwagen, im Winter mit dem Schlitten), mit dem Wassereimer

ein- bis zweimal am Tag zum Bahnhof oder zum „Bienenheinrich“ marschieren und

aus dem Brunnen Trinkwasser pumpen (das Leitungswasser war zu kalkhaltig), und

einige Male in der Woche schickte man mich zum Bäcker Hagenbucher, zum

„Klebsattel“ (Metzger) oder zum „Konsum“ im Oberdorf zum Einkaufen (von der

Inhaberin des im Nachbarhaus befindlichen „Kolonialwarenladens“ - Frau Kunzmann

-höre ich heute noch ihren Standardsatz: „Hab i nett, s`Auto isch noch nett

komma“; sie konnte die angelieferten Waren meistens nicht bezahlen und erhielt

so immer weniger).

Ab

1952 kam es immer häufiger vor, dass ich nach der Heimkehr aus dem Progymnasium

auf dem Küchentisch einen Zettel vorfand, der mich darüber informierte, auf

welchem Acker des Onkel Augustschen Besitztums ich meinen Nachmittag verbringen

sollte.

Wie

an anderer Stelle geschildert, liehen wir für die Arbeit auf unseren

Feldern und im Weinberg einige Male im Jahr das

Kuhgespann von August Krüger in der Bachstraße aus; er war der Schwager meines

Vaters, und er erwartete natürlich, dass diese „Dienstleistung“ von uns in

irgendeiner Form honoriert wurde. Da uns eine finanzielle Entgeltung nicht

möglich war, war die Alternative nur die Einbringung dessen, was wir hatten:

unsere Arbeitskraft. Meine Mutter trug dabei die Hauptlast.

Immer

wieder trieb es mich auch hinunter zum Bahnhof, wo zwei bis drei Mal am Tag die

Dampfzüge hielten.

Interessant

wurde es abends, wenn der Güterzug einlief; da konnte man die Dampflok ganz aus

der Nähe betrachten und hören.

Bei

einer Rangierpause durfte ich manchmal in das Führerhaus zum Lokführer hinaufsteigen;

es war ein rußiger und sicher auch harter Arbeitsplatz.

Meine

heute noch vorhandene Affinität zur „Eisenbahn“ ist sicher durch den

Arbeitsplatz meines Vaters bei dieser Institution bedingt.

Die

anfangs vier vom Sulzfelder Bahnhof zu betreuenden Bahnübergänge wurden damals

natürlich manuell bedient.

Dicht bei ihnen hatte man ein kleines Häuschen

errichtet, in welchem sich die Männer während ihrer Dienstschicht aufhalten

konnten; sie waren telefonisch mit den Bahnhöfen Zaisenhausen, Sulzfeld und

Eppingen verbunden und wurden von ihnen über die Abfahrt eines Zuges über

dieses Medium unterrichtet. In der Regel kurbelten die Männer erst dann die

Schranken herunter, wenn sie den herannahenden Zug gesichtet hatten (sporadisch kam es vor, dass die Männer bei

ihrer eintönigen und langweiligen „Tätigkeit“ einschliefen, und der Zug dann

mit heftigem Gepfeife über den unbeschrankten Bahnübergang brauste; wenn der

Lokführer den Vorgang meldete, bekam der „Schläfer“ eine Verwarnung und eine

Geldstrafe).

Entsprechend

der Art seiner Schicht, musste ich meinem Vater in einer mit einem Tuch

umwickelten Milchkanne sein Essen zu seinem wechselnden Arbeitsplatz bringen;

meistens lief ich auf den Schienenschwellen zu den Bahnwärterhäuschen oder zum

Tunnel hinaus.

Ich

besuche heute immer noch regelmäßig meine Schwester auf der Bäreninsel;

meistens gehe ich zu Fuß die 2 km hinauf, und immer wieder tauchen beim Anblick

der Häuser und Örtlichkeiten natürlich Bilder der Menschen auf, die damals

gelebt und zu denen man in irgendeiner Art und Weise in Beziehung gestanden

war.

Schräg

gegenüber hatte Schuhmacher Fischer seine Werkstatt.

Es

war ein kleiner Mann, der den ganzen Tag auf einem niedrigen Drehstuhl saß und

mit einfachsten Mitteln und Werkzeugen versuchte, die Gehwerkzeuge seiner

Mitmenschen einigermaßen funktionstüchtig zu halten; nach seinem Tod übernahm

sein langjähriger Mitbewohner Karl Hable seine Arbeit.

Im

letzten Haus auf der rechten Seite der Neuen Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof

hatte der „Dampfhansl“ einen kleinen Installationsbetrieb, bei dem ihm später

sein Sohn Hans half.

Im

Winter war ich oft Kunde bei ihm, denn er musste die immer wieder aufbrechenden

Löcher an unseren Zinkbettflaschen zulöten.

Der

größte Betrieb war die Schreinerei Friedrich, die später zu einem Möbelhaus

mutierte.

Unserem

Haus gegenüber stand - und steht heute noch - eine imposante Sandsteinvilla, in

der Max Fischer mit der „Lumpenzwick“ seine Familie ernährte, indem er sich von

irgendwoher Berge von Kleidern und sonstigen Textilien besorgte und diese dann

von etwa 15 Frauen sortieren und sortengerecht bündeln ließ; oftmals während

des Tages hörte man sie singen, und durch bei schönem Wetter geöffnete Fenster

kamen auch die Nachbarn in den Genuss

ihrer mehrstimmig vorgetragenen Lieder.

Leider

gab es da aber ein paar Lausbuben, die durch ihre in die offenen Fenster

geworfenen „Wasserbomben“ die Frauen veranlassten, diese wieder zu schließen,

nachdem sie

vorher

ihre Meinung über diese Bande lautstark bekundet hatten.

Den

"Henschel" von Max Fischer fuhr Hermann Fischer.

Er

ging mit mir manchmal zur "Kinomaiere", denn diese kleine, energische

Frau führte anfangs der 50-er im Saal des "Badischen Hofes“ über das

Wochenende den staunenden Sulzfeldern ihre gut besuchten Filmdarbietungen vor

(beim "Förster vom Silberwald" reichte die Schlange bis zur Straße).

Als

mir dann 1954 Peter Pottiez die Eintrittsgebühr von 50 Pfennigen spendierte,

sah ich hier auch meinen ersten Film ("Winchester 73“); vor Aufregung

passierte sogar ein kleines Malheur.

Hermann

Fischer nahm mich auch manchmal auf seinen Fahrten mit; zwei davon sind mir

noch in guter Erinnerung - eine nach Dürkheim in der Pfalz, wo er mir das

"Große Fass" zeigte, und eine zweite nach Gernsbach im

Nordschwarzwald.

Am

östlichen Ende der Luisenstraße kannte ich auch einen Ort, an dem ich mich

gerne aufhielt, denn hier betrieb Josef Weiß zusammen mit seinen Söhnen Rudolf

und Heinz eine kleine Schreinerei (aus ihr ging später die heutige Holzhandlung

„Himmel&Weiß“ hervor); den dem frisch gesägten Holz entströmende Duft

mochte ich.

Gegenüber

dem „Schreiner-Weiß“ hatte Wilhelm Guggolz seine Küferei und produzierte Bütten

sowie große und kleine Fässer für die immer größer werdende Anzahl der

„Wengerter“ in Sulzfeld. Seine Frau hatte eine andere Vorliebe: Sie huldigte

der Muse der Dichtkunst und gilt heute als die Heimatdichterin unseres Dorfes.

Bei

dieser Skizzierung der „Bäreninsel“ möchte ich es belassen, denn die 28 Jahre

auf diesem Flecken böten noch Stoff für viele Seiten.--

Ein

Teil dieses Bildes zwingt mich geradezu, noch ein nicht unwichtiges Kapitel

meiner „Bäreninsel-Vita“ anzufügen.

Ein

Teil dieses Bildes zwingt mich geradezu, noch ein nicht unwichtiges Kapitel

meiner „Bäreninsel-Vita“ anzufügen.

Es

ist der kleine Hund - unser Karo; 16 Jahre war er unser ständiger Begleiter.

Interessant

ist die Geschichte, wie er zu uns kam.

Es

war im Frühjahr 1953, als ich aus irgendeinem Anlass auf dem „Luisenhof“

zwischen Zaisenhausen und Gochsheim war.

Als

wir ankamen - mein Nachbar Werner war noch dabei - stieg gerade ein Mann in

seinen Laster und fuhr aus der Hofeinfahrt hinaus auf die Straße.

Plötzlich

bemerkten wir, dass er vergessen hatte, die hintere Ladeklappe zu schließen und

sahen auch gleichzeitig, dass sich da etwas bewegte.

Als

er auf die Straße Richtung Gochsheim einbog, fiel etwas herunter. Wir liefen

hin und sahen zwei kleine Hunde, die auf dem Boden verstört herumkrabbelten.

Wir

rannten noch auf die Straße, riefen und winkten dem Laster hinterher, aber der

Fahrer reagierte nicht mehr.

Nach

Rücksprache mit den Luisenhofbauern - er schätzte das Alter der Welpen auf zwei

bis drei Wochen - nahmen Werner und ich die beiden mit nach Hause.

Meine

Mutter stellte Karo - so hatte ich ihn sofort getauft - ein Schälchen Milch

hin, während ich eine Holzkiste mit etwas Stroh und Heu auslegte.

Am

Abend setzte ich Karo hinein und stellte sie in unseren Schopfen. Ich konnte es

am nächsten Morgen kaum erwarten, bis ich nach Karo schauen konnte.

Er

war putzmunter und schlapperte sofort an dem Milchschälchen herum.

Später

erfuhr ich, dass Werners Hündchen am Abend noch gestorben war; möglicherweise

war es durch den Sturz von dem LKW doch verletzt worden.

Karo

wuchs und gedieh und war aus unserer Familie in kurzer Zeit nicht mehr

wegzudenken.

Er

kannte bald auch unsere Gepflogenheiten und die Tagesabläufe und reagierte

bereits im Voraus auf anstehende Vorhaben; wenn wir z.B. unsere Feldschuhe aus

dem Schrank holten, rannte er vor Vorfreude ganz wild durch die Gegend, denn er

wusste jetzt, dass es wieder ins Gelände ging, wo ihn die mannigfaltigsten

Erlebnisse erwarteten.

Er

tauchte auch überraschend überall im Dorf auf und hatte viele Bekanntschaften

unter seinen Artgenossen.

In

den kalten Wintern verließ er ganz selten seinen Lieblingsplatz - den

Kohlenkasten im Herd.

Wir

vermissten ihn sehr, nachdem wir ihn 1969 hatten einschläfern lassen.

-

Augustonkel -

In

manchen Beiträgen dieser „Lebensfragmente“ taucht immer mal wieder der Name

"Augustonkel“ auf.

Wer

war er?

Er

war der Bruder der verstorbenen Ehefrau Sophie meines Stiefvaters Karl Himmel,

wohnte in der Bachstraße und besaß eine kleinere Landwirtschaft; ich denke, sie

umfasste etwa drei Hektar.

Im

Stall standen meist fünf Kühe, die mit ihrer Milch ihn und seine Tochter Wilma

versorgten und daneben als Zugtiere dienten.

Da

wir öfter gezwungen waren, dieses Gespann für unsere Arbeiten auf den Feldern

und im Weinberg auszuleihen, erwartete er selbstverständlich, dass wir als

Gegenleistung ihn bei den im Jahresverlauf anfallenden landwirtschaftlichen

Arbeiten unterstützten; das „Wir“ bezieht sich hier vor allem auf meine Mutter

und mich, im Besonderen auf Erstgenannte.

Bei

welchen Arbeiten mussten/konnten wir helfen?

Wir

unterstützten ihn vor allem bei der Kartoffel-, Rüben- und Weizenernte.

Die

Kartoffeln wurden von ihm und manchmal auch von meinem Vater mit dem Karst aus

dem Boden gebuddelt, und unsere Arbeit bestand dann darin, die Kartoffeln zu

sortieren und in Säcke einzufüllen.

Die

Rüben wurden einzeln mit einem Stecher aus dem Boden gestochen; wir mussten

dann mit einem Messer das Kraut abschneiden, die Knollen von der Erde befreien

und sie dann zu Haufen aufschichten.

Genau

wie die Kartoffeln wurden sie dann am Abend - die Arbeiten dauerten oft viele

Tage - auf das Fuhrwerk geladen, und die Kühe zogen dann die Fracht nach Hause,

wo sie im Keller oder in der Scheune noch verstaut werden mussten.

Während

die Arbeiten auf den Kartoffel-und Rübenäckern teilweise durch Regen und Kälte erschwert wurden, war es bei der Weizenernte

oft brütend heiß.

Vor

dem Jahr 1950 wurde der Weizen - ebenso wie Gerste und Roggen - noch mühsam mit Reff und Sichel geerntet.

Später

schaffte sich Augustonkel eine Mähmaschine an, die von seinen Kühen gezogen

wurden und welche die Arbeit wesentlich erleichterte und beschleunigte.

Die

gebündelten Weizengarben wurden auf den Leiterwagen gegabelt und anschließend -

oft auf waghalsigen Fuhren durch die ausgewaschenen Furchen der Feldwege - zu

seinem Haus in der Bachstraße transportiert, wo sie dann wiederum einzeln in

der Scheune auf die Tenne verfrachtet wurden.

Im

späten Herbst wurde dann eines Tages die mobile Dreschmaschine in die Scheune

bugsiert - mit einem oft unwilligen Pferdegespann gar nicht so einfach - und

die Ähren wurden in der Maschine von ihrer Frucht befreit.

Das

Stroh wurde später in der Scheune verstaut; es wurde im Winter zusammen mit dem

geernteten Heu und den kleingeschnittenen Rüben an die Tiere verfüttert.

Den

Weizen holte ein Müller ab.

Der

Eigenbedarf an Mehl wurde später ins Haus geliefert, der Rest wurde verkauft.

Ich

denke, es wäre vergeblich, jemandem, der diese Zeit nicht miterlebt hat, auch

nur in kleinen Dimensionen klar zu machen, unter welchen Umständen die

geschilderten Arbeiten oftmals erledigt werden mussten.

Als

extrem erlebten wir kalte Regentage bei der Rüben-und Kartoffelernte, bei denen

sich die nassen und klammen Finger oft wie abgestorben anfühlten und gewollte

Arbeitsabläufe verweigerten oder völlig blockierten.

Das

krasse Gegenteil waren glühende Sommertage, an denen wir das schnittreife

Getreide ernten mussten.

Enorm

unangenehm - um nicht zu sagen: ekelhaft - empfand ich die Gerstenernte, denn

die sich lösenden Grannen hafteten überall auf dem schweißnassen Körper; das

Beißen und Stupfen war kaum auszuhalten.

Manchmal

stahl ich mich davon, fuhr mit meinem "Tripad“ zum „Badhäusle“ und sprang

in das kühle Nass, aus dem ich wie neugeboren wieder herauskam.

Als

mein Vater 1970 altersbedingt die Kleinlandwirtschaft aufgab, kam ich nur noch

selten in die Bachstraße.

August

starb mit 73 an den späten Folgen eines Unfalls.

- Kleinbauern -

Wie

bereits an anderer Stelle erwähnt, war die finanzielle Situation bei uns

permanent angespannt. Mein Vater verdiente – trotz seiner harten Arbeit –

einfach zu wenig.

Deshalb

gab es keinen Ausweg: wir mussten nach Alternativen suchen.

Die

77 ar Boden, die mein Vater geerbt hatte, mussten uns helfen. Sie mussten unser

Überleben sichern.

Sie

taten es dann auch, aber unter welchen Bedingungen.

In

dem kleinen Anbau – unserem „Schopfen“ - hielten wir Hühner, Ziegen, Schweine,

manchmal auch Hasen und Gänse.

Sie

trugen wesentlich zur Entspannung unserer finanziellen Situation bei und

erlaubten die Erfüllung manchen–oft notwendigen- Sonderwunsches, verursachten

aber jeden Tag eine Menge Arbeit.

Daneben

bewirtschafteten wir drei größere Äcker (je ca. 20 ar).

Sie

wurden abwechselnd mit Weizen und Kartoffeln bepflanzt.

Alle

diese Arbeiten bedurften äußerst mühseliger Handarbeit.

Zur

Vorbereitung der Kartoffelbepflanzung mussten im Frühjahr mit der Harke

Hunderte von Löchern gegraben werden, in die dann je eine Kartoffel gelegt

wurde.

Anschließend

wurden die Löcher wieder eingeebnet.

Im

Laufe des Jahres musste mehrmals das Unkraut gejätet, in manchen Jahren die

Kartoffelkäfer abgesammelt werden.

Im

Herbst wurde dann jeder Busch mit dem Karst herausgehauen, und die Kartoffeln

von den Kräutern befreit.

Die

Frauen und Kinder sammelten sie dann in Körbe, die dann in Säcke entleert

wurden.

Am

späten Nachmittag schickte mich mein Vater dann ins Dorf, um beim „Augustonkel“

die Kühe aus dem Stall zu holen, sie vor den Leiterwagen zu spannen und damit

hinauf zum Rietacker zu fahren.

Er

wuchtete dann die Säcke auf den Wagen, und wir fuhren dann zum „Maiers Franz“,

wo der größte Teil der Ladung abgeliefert wurde. Drei bis fünf Mark bekamen wir

für den Zentner.

Noch

mühseliger war die Weizenernte.

Nachdem

der Acker im Frühjahr umgepflügt und mit der Egge eingeebnet war (mit Hilfe von

"Augustonkels" Kuhgespann), erfolgte dann die Einsaat, anfangs per

Hand, später dann mit der Maschine.

Als

der Weizen dann im August schnittreif war, machte sich unsere Familie früh am

vereinbarten Tag auf zum Acker.

Mein

Vater schnitt mit dem „Reff“ die Mahden, meine Mutter bündelte mit der Sichel

die Ähren und legte sie in die von den Mädchen ausgelegten Stricke.

Meine

Aufgabe war es, die Ähren zu schnüren und die Garben in Haufen zusammen zu stellen.

Gegen

Abend waren die 20 ar Weizen geschnitten.

Nebenbei:

Heute verrichtet ein Mähdrescher diese Arbeit in 15 Minuten, und dann ist die

Frucht schon „im Sack“.

Wenn

kein Regen kam, wurden die Garben nach zwei bis drei Tagen eingesammelt und mit

dem Leiterwagen und „Onkel Gustavs“ Kuhgespann zur Familie Fundis in der Neuen

Bahnhofstraße gefahren; einen Teil ihrer Scheune hatten wir gemietet.

Dort

musste der hochbeladene Leiterwagen rückwärts in den Hof und dann in die

Scheune bugsiert werden.

Einzeln

wurden die Garben dann mit einem Seilzug zur Tenne hinaufbefördert.

Ich

befand mich auf dem Wagen und schob den Seilhaken zwischen die Garben und

die Schnüre ("Strickla"). Es war eine mühselige und staubige

Arbeit.

Und

damit war es noch lange nicht getan.

Nach

einer gewissen Trocknungsphase musste die gesamte Prozedur wiederholt werden -

allerdings in anderer Richtung - und mit dem vollbeladenen Wagen ging es dann

hinunter zur "Dreschhalle" in der Nähe des Sportplatzes.

Christian

Bauer war dort der Boss, der alles regelte und lenkte.

Wenn

man oft nach Stunden dann an der Reihe war, wurde der mit den Weizengarben hoch

beladene Wagen neben die Dreschmaschine gefahren, und mein Vater gabelte dann

die Bündel auf die Maschine, wo sie meine Mutter in Empfang nahm.

Sie

löste die Stricke und schob die Garben in den Auffangschlund der Maschine; die

Stricke warf sie herunter.

Meine

Aufgabe war es, die am hinteren Teil der Dreschmaschine herausgepressten

Strohballen wegzunehmen und sie seitlich zu stapeln; sie wurden später

abgeholt.

Der

seitlich aus der Dreschmaschine herausquellende Weizen wurde in bis zu zwei

Zentner schweren Maltersäcken gesammelt und auf den Leiterwagen verfrachtet.

Nach

der Bezahlung beim Dreschmeister fuhren wir mit ihnen nach Hause, wo meinen

Vater die härteste Arbeit erwartete.

Er

musste die oft 100 Kilo schweren Säcke auf den Speicher hinauftragen und sie

dort auf dem Boden zum Trocknen ausleeren.

Er

ließ sich wie immer nie etwas anmerken, aber ich bin mir heute sicher, dass er

oft am Ende seiner Kräfte war.

Meine

Aufgabe war es dann, die nächsten Tage den Weizen mit dem Rechen umzuwälzen –

und dies täglich mehrere Male.

Wenn

die Körner nach etwa zwei Wochen ihre Feuchtigkeit verloren hatten, wurden sie

wieder in die Säcke gefüllt, hinuntergetragen und mit dem Leiterwagen zu einem

Müller gefahren, meistens nach Mühlbach.

Tage

später konnten wir dann das Mehl abholen.

Oft

waren es keine 10 Zentner, die von der mühseligen und harten Arbeit für uns

übrigblieben.

Aber

das Leben ließ keine andere Wahl.

Unser „Wengert“

– Wie er entstand –

Es

muss zwei oder drei Jahre nach Kriegsende gewesen sein, als wir im „Unteren

Berg“ ein etwa 10 ar großes Grundstück besaßen.

Wie

alle Grundstücke in diesem Gewann, lag auch unseres mit seiner oberen Hälfte am

steilsten Teil, für die intensive Sonneneinstrahlung ideal, folglich zum

Weinanbau genau richtig.

Wie

mein Vater zu diesem verwilderten Wiesenstück mit zwei Obstbäumen in der Mitte

gekommen ist, weiß ich nicht mehr.

Auf

jeden Fall war klar, dass er darauf einen Weinberg anlegen wollte.

Tagelang

mühten wir uns, die Fläche von Dornensträuchern und anderem Wildwuchs zu

befreien.

Im

darauffolgenden Frühjahr war es dann soweit:

Das

„Neigreit“ konnte angelegt werden.

Da

diese harte Arbeit von einem einzelnen Menschen nicht bewerkstelligt werden

konnte – ich wäre mit meinen neun oder zehn Jahren überhaupt keine Hilfe

gewesen – schaute sich Karl nach Hilfe um und fand sie im „Athlet“. Dies war

der treffende Spitzname unseres Nachbarn Kolb.

Ich

weiß nicht mehr, wie viele Tage sie im „Unteren Berg“ verbrachten; ich weiß nur

noch, wie sie abends erschöpft und halb erfroren am Tisch in unserer Küche

saßen, und wir feststellen mussten, dass der "Athlet“ nicht nur bei der

Schwerstarbeit im "Unteren Berg" seinen Mann stand, sondern auch

darin einsame Spitze war, wenn es galt, die Vorräte unserer Räucherkammer doch

beträchtlich zu reduzieren. Er hatte es sich aber allemal redlich verdient.

Was

genau taten die beiden?

Während

heute beim Anlegen eines neuen Weinberges modernste GPS-Technik zum Einsatz

kommt, ging es im „Unteren Berg“ primitiver zu; das Ergebnis konnte sich aber

trotzdem sehen lassen.

Mit

langen Schnüren, einem Meterstab und kleinen, etwa 30 cm langen Holzlatten,

wurden zunächst die Stellen markiert, wo später die Löcher für die Rebstöcke

gegraben werden mussten.

Dabei

mussten sie genau darauf achten, dass die Stöcke exakt „in der Flucht“ stehen

und die sechs Reihen auch präzise parallel den Hang hinauf verlaufen würden.

Diese

Arbeit nahm einige Tage in Anspruch, war aber weniger anstrengend.

Was

dann kam, war härteste Knochenarbeit.

Mit

Spaten und Pickel mussten die vielen, etwa 50 bis 60 cm tiefen Löcher aus dem

zähen und harten, teilweise noch gefrorenen Boden praktisch „herausgepökelt“

werden.

Viele

Tage dauerte diese alle Kräfte beanspruchende Plackerei.

Im

Frühjahr wurden dann die Rebstöcke und die Weinbergpfähle gekauft und mit Hilfe

von Gustavs Kuhgespann an den Fuß des Hangs geschafft.

Die

Pfähle wurden seitlich in die Löcher gerammt, die Rebstöcke hineingestellt und

mit Erde überdeckt; wenn kein Regen zu erwarten war, mussten sie jeden zweiten

Tag gewässert werden.

Die

monatelange Arbeit war jetzt endlich zu Ende, der „Wengert“ war fertig.

Die

Rebstöcke standen in Reih und Glied und zeigten bald die ersten Triebe.

Kein

Mensch im Dorf fand die Arbeit dieser 2 Männer besonders erwähnenswert, aber

für mich ist sie heute noch ein Sinnbild von Durchsetzungsfähigkeit, Zähigkeit

und eisernem Willen.

Zwei

bis drei Jahren mussten wir noch warten, bis die ersten Trauben herangereift

waren.

Als

der Wengert später voll „im Betrieb“ war, erbrachte die Lese – sie war immer

ein festliches Erlebnis - im Herbst etwa 1000 Liter Wein, und wir taten das

Jahr über alles, dass im nächsten Herbst die Fässer zur Aufnahme für die neue

Ernte wieder bereit waren.

Nur

ein paar Wochen im Winter beansprucht ein Weinberg seine Besitzer nicht.

Schon

im Februar beginnt der Jahresreigen der Arbeiten rund um die Reben.

Sie

müssen zurückgeschnitten und dann wieder an die Drähte angebunden werden.

Nach

den ersten Regenfällen wurde damals der Boden mit dem Karst tief umgeharkt, im

Jahresverlauf wurde er dann mehrmals mit der Harke aufgelockert.

Eine

wichtige Arbeit war das Spritzen gegen Schädlinge und vor allem Peronospora.

In

den ersten Jahren war dies ein sehr mühsames Geschäft, denn das dafür

notwendige Wasser mussten wir von zuhause mit Eimern und Bottichen mit dem

Ziehwagen die 2 km zum "Unteren Berg“ hinauf transportieren; die Verluste

unterwegs waren enorm. Erst an Ort und Stelle wurden dann die Chemikalien unter

heftigem Rühren mit dem Wasser vermischt.

Mit

dem manuell zu bedienenden „Spritzbutten“ stapfte mein Vater durch die Reihen

und sprühte die Giftbrühe auf die Blätter.

Ich

musste ihm in zwei Eimern die Brühe zum Nachfüllen hinterhertragen.

Pech

für mich war es immer, wenn der „Spritzbutten“ oben auf dem Berg leer geworden

war, denn dann hieß es, die nahezu 20 Kilogramm Spritzbrühe den steilen Hang

nach oben zu schleppen.

- Wengerthäuschen -

Ein

paar Jahre später wurde es leichter für uns.

Auf

dem Küchentisch entwarf er den Plan eines „Wengerthäuschens“.

Akribisch

zeichnete er die Seitenwände, das Dach und vergaß auch nicht, an der späteren

Südseite die Türe einzupassen.

Wichtig

waren auch die zwei Dachtraufen, um das Regenwasser einzusammeln, denn dies

ersparte uns die Mühen, die mit dem Wassertransport verbunden gewesen waren.

Immer

wieder verließ er die Küche und überprüfte auf dem Hof seine fiktiven Maße auf

ihre spätere Brauchbarkeit.

Als

er mit seiner Arbeit fertig und zufrieden war, ging er zum „Schreinerweiß“

rüber, bestellte die notwendigen Bretter und ließ sie sich vor dem Abholen

gleich zuschneiden.

Im

Hof wurde das Häuschen dann komplett aufgebaut; auch das Dach und die Traufen

wurden angebracht.

Für

die vier Eckpfosten goss er sich mit Hilfe von vier alten Eimern die

Betonklötze, die sie später aufnehmen sollten.

Bevor

er sein Wunderwerk wieder in seine Einzelteile zerlegte, nummerierte und

kennzeichnete er sie mit Zahlen und schwarzen Farbmarkierungen.

Eines

Tages machte ich mich früh morgens zu meinem bekannten und gewohnten Gang zum

„Augustonkel“, holte das Kuhgespann aus dem Stall, spannte es vor den Wagen und

trabte mit ihm durch das Dorf zum Haus in der Neuen Bahnhofstraße mit der

Nummer 7.

Als

das Häuschen auf dem Wagen verstaut war, machten wir uns auf den Weg zum

"Unteren Berg“.

Sinnvoll

und ökonomisch wäre es gewesen, die Hütte in der geografischen Mitte des

Weinbergs aufzustellen, denn dies hätte die Laufwege beim Spritzen halbiert.

Warum

er es aber ganz oben aufbaute, weiß ich nicht. Möglicherweise wäre es ihm zu

mühsam gewesen, alles in die Mitte hinauf- bzw. hinunterzuschaffen.

So

mühten sich die zwei Kühe mit ihrer Last den „Viehtriebweg“ hinauf, sodass wir

ganz oben die Teile abladen konnten.

Gegen

Mittag thronte sein Werk in luftigen Höhe.

Nahtlos hatte alles

gepasst. Die zwei Dachtraufen endeten innen und sollten kommendes Regenwasser

in zwei beim "Burgahn“ erstandene Plastikfässer leiten.

Eine

weitere Erleichterung sollte später der Kauf einer benzinbetriebenen Spritze

bringen; durch sie wurden meine Laufwege stark eingeschränkt, und sie brachte

so eine große Erleichterung.

- Vom „Wengert“

auf den Tisch -

Wie

bereits kurz erwähnt, war der Höhepunkt im Jahresreigen eines „Wengerters“ die

Traubenernte, die Lese.

Bereits

Wochen vorher wurden die Bütten und die Fässer überprüft und gereinigt, wobei

vor allem die Säuberung der Fässer eine recht mühsame und aufwändige Arbeit

war.

Wir

hatten vier Fässer mit insgesamt 1000 Liter Fassungsvermögen.

Sie

mussten zunächst einzeln den schmalen und relativ steilen Kellergang

heraufgeschafft werden, bevor dann mit einem Spezialhammer die oberen drei

Eisenreifen entfernt werden konnten.

Nachdem

dann das Fass von restlicher Flüssigkeit und gröberen Weinsteinbrocken befreit

worden war, musste ich meiner Rolle als „Fasskriecher“ gerecht werden. Ich

kroch also in das Fass und schrubbte mit einer harten Bürste den Boden und die

Innenwände sauber.

Anschließend

platzierte mein Vater getrocknete Schilfbahnen zwischen die einzelnen Bretter

(„Dauben“), stülpte nacheinander die einzelnen Eisenbänder wieder drüber und

hieb sie mit kräftigen Schlägen mit dem Spezialhammer (er hatte längs eine

schmale Kerbe) fest.

Zum

Schluss wurde wiederum der Deckel eingepasst; auch hierbei durfte das Schilf

nicht vergessen werden.

Beendet

wurde die Arbeit an den Fässern, indem 30 bis 40 cm lange „Schwefelschlutten“

angezündet und in sie hineingehängt wurden; ich vermute, sie sollten die Fässer

desinfizieren.

Als

der große Tag dann gekommen war, wurde die große Bütte, der Tragebutten, Eimer,

Messer und Scheren sowie allerhand Kleinkram auf den Leiterwagen des

Kuhgespanns verladen und hinunter ging`s dann zum „Unteren Berg“.

Vor

allem bei schönem Wetter herrschte bereits morgens eine aufgeheiterte, lustige

und fröhliche Stimmung.

Die

Schnitterinnen und Schnitter wurden dann auf die einzelnen Reihen verteilt; die

abgeschnittenen Trauben warfen sie in ihre mitgeführten Eimer und die wiederum

kippten sie, wenn sie voll waren, in den Tragebutten, den mein Vater dann bei

Bedarf in die große Bütte auf dem Leiterwagen ausschüttete.

Bei

jedem Butten, den er ablud, schnitzte er eine Kerbe in seinen mitgeführten

Stock; so ließen sich die Erträge der einzelnen Jahre gut vergleichen.

Um

die Mittagszeit sammelte ich Holz und entfachte ein kleines Feuer, auf dem dann

die Fleischwürste heiß gemacht wurden, so dass sich wenig später alle im Kreis

darum versammelten und sich ihr einfaches Mahl schmecken ließen.

Am

frühen Nachmittag war alles beendet, und wir machten uns auf den Heimweg,

allerdings nicht, bevor ich zuvor noch ein kleines Bündel Akazienäste sammeln

musste, das später in der großen Bütte Verwendung finden sollte.

Zuhause

wurde das Fuhrwerk in den hinteren Hof bugsiert, wo bereits die große Bütte mit

der Raspel vorbereitet war.

Mein

Vater schüttete dann den Inhalt der Bütte auf dem Fuhrwerk Eimer für Eimer in

die Raspel, deren Kurbel wir bedienen mussten, was nicht einfach war.

Gegen

Abend hatte sich all die schöne Traubenpracht in eine glitschige Masse aus

Traubenkämmen und süßem Saft verwandelt; meistens war die Bütte randvoll (1000

Liter).

Bei

warmem Wetter begann der Gärvorgang sofort und dauerte dann etwa ein bis zwei

Wochen; die Maische musste ich jeden Tag einige Male mit einer Harke umwälzen.

Die

Bütte stand etwas erhöht auf vier Holzbohlen, so dass man nach etwa zwei Wochen

den Spunten entfernen und den herausströmenden Wein in Eimern auffangen konnte;

er wurde in den Keller hinuntergetragen und über den aufgesetzten Holztrichter

in die jeweiligen Fässer geschüttet.

Dort

vergor er vollends, bis dann im Frühjahr wieder eine harte Arbeit auf

Erledigung wartete: Der Wein musste abgelassen, die Fässer aus dem Keller

geholt und gereinigt werden, bevor dann der Wein wiederum in sie abgefüllt

werden konnte.

Neben den 1000 Liter Wein, die wir pro Jahr

produzierten und verbrauchten, mussten wir ja auch noch unsere zahlreichen

Äpfel- und Birnenbäume abgeerntet werden.

Sie lieferten ebenfalls etwa 1000 Liter Flüssigkeit,

in diesem Fall eben Most.

Das Obst brachten wir nach Schütteln, Zusammenlesen

und Einbringen in Säcke zu einem der drei Nachbarn, die die entsprechenden

Geräte zur Verarbeitung besaßen und gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung

stellten.

Meistens mahlten und pressten wir beim Eigenmann,

vier Häuser südlich von uns.

Im Gegensatz zur Obstmühle, die elektrisch

angetrieben wurde, musste die Saftpresse manuell bedient

werden.

Sie wurde in mehreren Lagen mit dem Mahlbrei befüllt

und dann an einem langen Hebel bedient.

Der herausgepresste Saft wurde in einem Bottich

aufgefangen.

Aus ihm schöpfte ich dann den Saft eimerweise in ein

ca. 50-Literfässchen, das im Ziehwagen lag.

Wenn es gefüllt war, zog ich die Fuhre nach Hause

und trug den Süßmost wiederum eimerweise in den Keller, wo die Fässer bereits

darauf warteten, mit ihm befüllt zu werden.

Beim

Lesen des Vorangegangenen kann schon ein leichter Verdacht entstehen, dass es

sich bei den damalig Handelnden doch um mehr oder minder schwere Fälle von

Alkoholiker handeln könnte; eine Familie mit zwei Erwachsenen und vier

minderjährigen Kindern verputzt jährlich 1000 Liter Wein und 1000 Liter Most.

Das

ist doch schon allerhand.

Dieses

Ansinnen bedarf strikten und vehementen Widerspruchs.

Warum?

Die

Menschen damals haben beträchtlich Alkoholmengen zu sich genommen, aber sie

haben auch körperlich hart gearbeitet; heute findet sich in vielen Fällen nur

das Erste.

Dann

gab es damals neben Wein und Most nur noch Wasser als Durstlöscher, und bei den

Arbeiten auf den Feldern und im Weinberg waren oft viele Menschen beteiligt;

vielfach wurden Wein und Most mit glasklarem Wasser, das man den überall

sprudelnden Quellen entnahm, vermischt, so dass es von jedem genossen werden

konnte; manche Flasche Wein wurde auch verschenkt.

Erst

in den frühen 60-er Jahren tauchten Bier, Mineralwasser und weitere Getränke

auf.

Das

Bier der Weigert-Bräu, das es schon bald nach Kriegsende gab, konnten wir uns

allerdings anfangs nicht leisten.

- Winter

–

Dieser

Begriff hat für uns heute seine eigentliche Bedeutung verloren; die letzten

Jahre haben wir hier nahezu all dies nicht mehr erlebt, was sein Wesen und

seine vielfältigen Erscheinungsformen ausmachen.

Die

Winter in den Kriegsjahren und bis 1950 müssen teilweise sehr schlimm gewesen

sein; ich erinnere mich noch gut an die extremen Winter 1944/45 und 1947/48,

vor allem an letzteren.

Warum

litten wir alle unter der Kälte?

Da

war zum einen der Zustand der Häuser, und zum anderen lag es an unserer

Kleidung.

In

der Regel war der einzige beheizbarme Raum die Küche, wo ein Herd sowohl die

Koch- und auch gleichzeitig die Heizfunktion übernehmen musste.

Er

durfte bis spät abends nie ausgehen.

Gefüttert

wurde er mit Holz und Kohlen; zwischenzeitlich wurde das Feuer mit Briketts am

Leben erhalten.

Das

Holz lieferten uns alte Bäume, manchmal wurde auch ein oder mehrere Ster dazu

gekauft.

Später

erschien dann der "Holzsäger" mit seiner Maschine und

zersägte alles in handliche Zylinder; das anschließende Weiterverarbeiten

mit Axt und Beil in ofenfertige Holzscheite oblag dann mir.

Mit

Hilfe einer von Vater gebastelten Zugvorrichtung hievten wir anschließend den

gesamten Stapel an der Hauswand hoch in den Speicher.

Die

im Frühjahr beim Rebschnitt angefallenen Reben hatten wir gebündelt nach Hause

transportiert und auf dem Schopfen verstaut. Sie wurden zum Anzünden

verwendet.

Die

Kohlen mussten wir vor dem Winter in der Nähe der Güterhalle abholen.

Der

„Kohlen-Mayer“ schippte sie aus dem Eisenbahnwaggon, und wir mussten sie in die

bereitgestellte Waage verladen.

Wenn

der Zeiger die Zentnermarke (50 kg) erreicht hatte, musste ich den Kohlensack

an die Öffnung halten, und mein Vater kippte die schwarze und staubige Pracht

hinein.

Drei

Säcke konnten wir auf unserem Handwagen verstauen, dann keuchten wir mit der

Kohlenfracht den „Bahnhofsbuckel“ hinauf und trugen unsere Schätze in den

Keller. Etwa 10 Zentner pro Winter bekamen die „Eisenbähnler“ von ihrem

Arbeitgeber zu etwas reduziertem Preis.

Die

anderen Räume in unserem Haus konnten nicht beheizt werden; jeden Morgen waren

so alle Fenster mit dicken Eisblumen bedeckt.

Es

waren phantastische Kunstwerke, auf die wir aber gerne verzichtet hätten.

Brutal

wurde es natürlich abends, wenn wir in unser Schlafzimmer gehen mussten. Mutter

half uns manchmal, indem sie Backsteine im Backofen des Herdes aufwärmte, sie

dann mit Tüchern umwickelte und uns mit ins Bett gab.

Da

die Häuser nicht isoliert waren, froren manchmal die Wasserleitungen ein, und

wenn sie unsachgemäß aufgetaut wurden, platzten sie oft. Dann half nur noch

eines: Runter in den Keller und den Zentralhahn zudrehen. Für eine Weile gab es

dann eben im ganzen Haus kein Wasser mehr.

Da

es auch noch keine Kanalisation gab, floss alles Wasser aus der Küche, aus den

Dachrinnen, aus sonstigen Räumen und den Ställen am Hausrand entlang hinaus in

die Straßenrinne.

Mit

Beil und Axt mussten die dick mit Eis überzogenen Gehwegplatten morgens oft

frei gehackt werden.

In

manchen Jahren lähmten auch Unmassen von Schnee das Dorf und blockierten nahezu

jedes Fortkommen, so dass tagsüber ein von vier Pferden gezogener Schneepflug

die Dorfstraßen einigermaßen freihielt. Die wenigen Autos, die es nach dem

Kriegsende im Dorf gab, hatten lange Zeit ihre Ruhe.

Ich

kann mich noch gut erinnern, wie an manchen Morgen mein Vater mit Schippe und

Besen einen schmalen Pfad zum Stall hinüber freischaufeln musste, um Hühner und

Schweine füttern zu können.

Damit

wir Kinder überhaupt zur Schule rübergehen konnten, mussten uns die Männer

vorher auf der Straßenmitte ebensolche Gassen schaffen.

Einen

Nebeneffekt der damals noch nicht vorhandenen Kanalisation nutzten wir Buben

weidlich aus, denn die im ganzen Dorf dick mit Eis bedeckten

"Straßenrinnen“ waren ideale Schlittschuhbahnen; überall im Dorf sausten

wir auf ihnen herum.

Ebenso

tummelten wir uns mit unseren „Absatzreißern“ auf den dicken Eisflächen der

"Bombentrichter“, einem Überbleibsel der Angriffe der amerikanischen

Flugzeuge auf Munitionszüge.

In

jeder freien Minute bewegten wir auch unsere Schlitten, einzeln und manchmal im

Pulk.

Der

„Bahnhofsbuckel“ war sehr beliebt, weil nahe; gefahren wurde aber auch am

"Duchbuckel“ am östlichen Ende der Friedrichstraße.

Außerhalb

des Dorfes trieben wir unsere Schlitten über die Hänge am „Unteren Berg“, dem

„Rietbuckel“ und vor allem über die verschiedenen Abfahrtsmöglichen, welche die

Ravensburg bot.

Das

„Steile Dach“ in der Nähe des Schießstandes blieb den Könnern vorbehalten.

Um

1952 muss es gewesen sein, als wir uns aus Fassdauben zum ersten Mal primitive

Skier zusammenbastelten und mit Hilfe von Weinbergpfählen als Skistöcken die

Hänge hinunterrutschten.

Als

das für uns tollste „Nebenprodukt“ der strengen Winter empfanden wir die immer

wieder verordneten "Kohlenferien“; sie genossen wir stundenlang im Schnee

und auf dem Eis.

Bei

vielen fehlte es allerdings auch an schützender Kleidung und vor allem an

brauchbaren Schuhen.

Zu

kaufen gab es nicht viel bzw. man konnte es sich nicht leisten, warme

Wintersachen anzuschaffen (einer Nachbarsfamilie mit sechs Kindern standen nur

zwei Paar Schuhe zur Verfügung).

Stricksachen

mussten als Ersatz herhalten; sie genügten auch in der Regel, aber eines dieser

Utensilien hasste ich wie die Pest.

Da

unsere langen Hosen zu dünn waren, mussten wir darunter gestrickte Strümpfe

anziehen. Noch heute überspült mich ein Grausen, wenn ich nur daran denke, wie

ich morgens kurz vor sechs Uhr - der Zug nach Eppingen fuhr um 6.30 Uhr ab -

auf der Eckbank saß und diese Strümpfe millimeterweise hochzog, wieder nach

unten stieß und doch irgendwann weitermachen musste.

Befestigt

wurden sie dann am Oberschenkel mit Gummibändern, die man normalerweise bei den

Einmachgläsern verwendete; den Mädchen half eine Art von Strapsen.

Wenn

es wieder richtig kalt geworden war, teilten Arbeiter auf den Wiesen neben dem

Kohlbach Richtung Zaisenhausen mit etwa 50 cm hohen Brettern eine 20x20 m große

Flächen ab, die sie mit dem Wasser des umgeleiteten Kohlbaches auffüllten.

Nach

einigen Tagen wurde das entstandene Eis mit Stichsägen herausgeschnitten und in

etwa 20x20x100 cm großen Quadern auf mit Stroh ausgelegten Bauernwagen

abtransportiert.

Der

größte Teil davon wurde in die relativ kalten Keller bei Herrn Rückel in die

Weigert-Brauerei verfrachtet und kühlte dort bis in den späten Sommer seinen

Gerstensaft.

Wenn

er etwas davon entbehren konnte, holten sich auch manche Kaufleute ab und zu

einen Eisbarren; unsere Nachbarin, Frau Kunzmann - sie betrieb einen kleinen

Kolonialwarenladen - schickte mich manchmal mit unserem Leiterwagen zum Rückel

runter, um einen der Barren zu holen. Sie zerstückelte ihn dann und schüttete

die Eisbrocken in eine Metallwanne, in der sie verderbliche Waren aufbewahrte.

So

hart es damals war, den langen und anstrengenden Wintern ihre Freuden

abzutrotzen, umso so intensiver haften diese Erlebnisse bis heute; und heute,

wo wir sie genussvoller gestalten könnten, gibt es sie nicht mehr.

Paradoxe

Welt!

-

Kirschen –

Da

meine Mutter aus dem benachbarten Ochsenburg stammte, hatte sie nach dem Tod

ihrer Eltern drei Äcker geerbt.

Sie

wurden an Bauern im Dorf verpachtet.

Zwei

davon wurden als Fruchtäcker bewirtschaftet; eines der Grundstücke war ein

Wiesenstück mit einem großen Kirschenbaum.

Es

lag unweit des Bauernhofes Schickner, einer heute renommierten Besenwirtschaft.

Jedes

Jahr im Herbst machte ich mich auf nach Ochsenburg und holte die fällige Pacht

ab.

Da

im Württembergischen die obligatorische Unfallversicherung vom

Grundstücksbesitzer bezahlt wurde – im Gegensatz zum Badischen, wo sie der

Pächter entrichten musste – deckten irgendwann die Pachteinnahmen nicht mehr

die Versicherungsgebühren, sodass wir uns 1996 entschlossen, die knapp 80 ar zu

verkaufen, was sich kurze Zeit danach als schwerer Fehler erweisen sollte, denn

ab Anfang 1997 mussten auch bei den Schwaben die Pächter die

Unfallversicherungsgebühren übernehmen.

Diese

Gebührenpraxen sollen hier aber nur am Rande angeführt werden.

Im

Mittelpunkt des Nachfolgenden soll der bereits oben erwähnte Kirschenbaum

stehen.

Dieser

mächtige Baum war jedes Jahr einmal das Ziel einer Gruppe von Sulzfeldern, die

sich an einem schönen Tag im Juni früh morgens mit drei vollgepackten

Leiterwagen durch den Ochsenburger Wald hinauf aufmachte, den reichen Segen

dieses Baumes einzuholen.

Als

dann die Himmels und Belschners nach knapp zwei Stunden im Schwäbischen

angekommen waren, lieh man sich zunächst bei Schickners zwei große Leitern,